본문

-

표영실

전망대 oil on canvas , 53x45.5cm, 2017

-

표영실

겹 oil on canvas, 130x97cm, 2018

-

표영실

온기 oil on canvas, 24x33cm, 2016

-

표영실

마찰 oil on canvas, 22x27.3cm, 2017

-

표영실

두사람 oil on canvas, 60.6x72.7cm, 2018

-

표영실

삼월 oil on canvas, 60.6x72.7cm, 2018

-

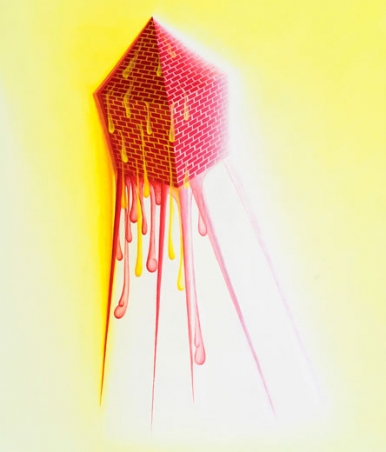

표영실

은신 oil on canvas, 45.5x53cm, 2018

-

표영실

통증 pencil on paper, 38x28cm, 2018

-

Press Release

갤러리 담에서 4월을 맞이하여 표영실 작가의 전시를 기획하였다. 표영실은 개인의 내면에서 일어나는 다양한 감정들과 내밀한 심정들에 관심의 시선을 두고 섬세하고 세밀한 필치로 눈에 보이지 않는 그 무엇에 형태를 부여하는 작업을 진행하고 있다. 이번 전시의 제목은 『서성이고 더듬거리다』이다.

작가가 지속적으로 관심을 갖고 있는 인간의 섬약하고 예민한 감정들은 매우 추상적이며 분명히 존재하나 실체가 없는 것들이다. 내면의 감정들은 한두 가지의 단어들로 규정할 수 없는 복합적인 경우가 대부분이며 매우 미묘하여 다양한 층위에서 다양한 모양으로 발현된다. 표영실의 작품은 그 감정들 속에서 형태 없는 그 무엇을 건져 올려 몇 개의 물감 얼룩으로 텅 빈 화면에 이미지로 만드는 일. 서성이고 더듬거릴 수 밖에 없는, 그리고 조심스럽고 예민할 수 밖에 없는 작업이다. 정서의 시작에서 기인된 시각 언어로 만들어진 이미지는 구체적인 설명을 하지 않아도 또렷하고 쓰라린, 실감나는 마음의 난해함을 전달한다.

평론가 고충환은 표영실의 회화에 대하여 여백과 암시, 사소한 일 위로 밀어 올린 오리무중의 의미들이라고 명명한 바 있다. 표영실의 작품은 무엇이라 명확히 지칭하고 단정적으로 말하기 쉽지 않다. 보이지 않는 감성의 움직임을 회화화 하는 작가의 작품들을 통해 예민하게 가름한 마음의 결들을 느껴보기 바란다.

표영실의 작업에서는 현대인이 가지는 불안과 상실에 대하여 섬세하게 표현하고 있는 것이 특징이다. 표영실 작가는 덕성여대와 동 대학원에서 서양화를 전공하였으며 이번이 열 두 번째 개인전이다.

■ 갤러리 담

표영실의 회화_여백과 암시, 사소한 일 위로 밀어 올린 오리무중의 의미들

표영실의 그림을 보면서 받은 첫인상은 그림 속에 여백이 많고 암시가 풍부하다는 것이었다. 문학에 비유하자면, 적어도 외적으로 보기에 일관되거나 긴밀한 서사로 짜인 소설보다는 여기저기 구멍이 숭숭 뚫린, 그 구멍으로 작가가 제시하거나 미처 제안되지 않은 의미들이 들락거리는, 그리고 그렇게 그 의미들이 최초의 텍스트에 정박되지 않고 부유하면서 텍스트의 원형을 부풀리고 확장시키고 수축시키고 쪼그라들게 만드는 시 같다. 어쩌면 시는 만약 원형 같은 것이 있다면 그 원형(아님 원형에 대한 선입견?)을 해체하고 파괴하고 수선하고 확장하고 변형시키는 기술일지도 모른다. 원형을 단단하게 하기보다는 헐렁하게 만드는 기술일지도 모를 일이다.

여하튼 이런 연유로 여백과 암시는 작가의 그림을 관통하는 지배적인 형식논리이며 요소랄 수 있겠다. 알다시피 여백은 빈 곳을 말한다. 여기서 빈 곳이란 형식적인 빈 곳(공간적인 조건으로 나타난)과 의미론적인 빈 곳(비결정적으로 열린 의미로 나타난) 모두를 아우르고, 그 형식적이고 의미론적인 빈 곳은 상호작용하면서 서로 통한다. 그림 속의 빈 곳이란 무슨 의미일까. 결여와 결핍의 증거인가, 아니면 불완전한 그림을 증언하는 것인가. 결여와 결핍은 좀 다른 문제인 것 같고(결여와 결핍은 오히려 창작을 뒷받침하는 원인이며 동력이기조차 하다), 적어도 빈 곳이 불완전한 그림을 증언하는 것 같지는 않다. 여백은 암시를 불러들여 빈 곳을 채우게 만드는 일종의 미학적이고 감각적인 계기로 작용하기 때문이다. 작업이란 어쩌면 이처럼 여백을 매개로 암시를 조장하는 기술일지도 모른다. 가시적인 그림 위로 비가시적인 그림을 밀어 올리는 일이며, 결정적인 의미 위로 비결정적인 의미를 밀어 올리는 기술일지도 모를 일이다.

그렇게 밀어 올린 비가시적이고 비결정적인 그림이며 의미에 대해선 관객의 몫으로 남겨진 부분으로 볼 수도 있겠고, 관객의 참여를 유도하는 장치로 볼 수도 있겠고, 아예 관객과 함께 만들어가는 그림의 계기로 볼 수도 있겠다. 관객과 함께 만들어가는 그림? 창작과정에서 작가는 곧잘 제삼자 곧 관객의 입장에 선다는 의미 정도로 이해하면 되겠다. 이런 연유로 그림 속에 빈 곳이 있으면 그 빈 곳은 여하튼 채워지기 마련인 것이고, 따라서 엄밀하게 불완전한 그림은 없다. 다만 이처럼 그림 속에 빈 곳이 있으면서 불완전하지 않는 그림, 나아가 그 빈 곳이 어떤 결정적인 의미작용을 하기조차 하는 그림, 그래서 그 빈 곳으로 인해 그림이 형식적으로나 의미론적으로 오히려 더 풍부해지는 그림이 가능해지기 위해선 그림에 대한 혹은 그림 속의 빈 곳에 대한 미학적이고 감각적인 조율이 동반되어야 한다. 섬세함이 요구되는 까다로운 일이다.

그런데 정작 작가는 이 까다로운 일을 사소한 일이라고 부른다. 사소한 일? 사적이고 작은 일에 지나지 않는다는 뜻이고, 지극히 개인적인 층위에서 일어나는 일이라는 의미이다. 여기서 사소한 일과 까다로운 일은 서로 배리되거나 어긋나기는커녕 오히려 서로 부합하고 일치한다. 사소한 일이기 때문에 까다롭다. 개인의 층위에서 일어나는 일이기 때문에 조심스럽다. 개인의 내면에서 일어나는 일을 누가 알랴? 개인의 내면에서 세계가 어떻게 뒤집어지고 깨지고 터지고 봉합되는지 누가 알랴? 개인의 내면을 파고드는 일은, 더욱이 이를 통해 여하튼 객관적인 의미읽기를 수행해야 하는 필자와 같은 관객이 작가의 사소한 일이며 내면을 엿보는 일은 당연히 까다로울 수밖에 없고 조심스러울 수밖에 없다. 객관적인 의미읽기? 그것은 도대체 가능한 일인가? 오만인가, 아님 환상인가? 그렇다면 아예 객관적 의미읽기를 포기해야 할까? 객관적인 의미읽기가 아니라면, 다른 무엇이 또 있는가? 개인의 내면을 들여다보는 일은, 더욱이 그저 심리분석이나 정신분석이 아니라면, 미학적이고 감각적인 층위에서 그렇게 하는 일은 언제나 조심스럽고 쉬운 일이 아니다.

관객을 전제하지 않은 그림이 없지만, 유독 작가의 그림은 관객과의 소통을 위한 것이라기보다는 자신과의 소통을 위해서 그려진 그림 같다. 자신을 캐내고, 자신과 대면하고, 자신을 토닥이고, 자신을 위로하기 위해서 그림을 그리는 것 같다. 자신과 소통한다? 자신을 캐낸다? 자신과 대면한다? 자신을 대상화한다는 것인데, 이에 대해서 작가는 내가 아닌 나라고 부른다. 때로 나는 내가 아님을 느낀다. 랭보는 자신이 동시에 신이며 악마며 타자라고 했다. 카뮈는 자신에게마저 소원한 자기를 이방인이라고 불렀다. 나는 또 다른 나로 분리되고 분기된다. 자기소외며 자기분리다. 이중분열이고 다중분열이다. 예수는 마귀를 군대라고 불렀다. 나는 욕망하는 자(내 속에 살고 있는 악마? 나를 어지럽히는 번민?)이고, 내 욕망이 뻗치는 가지 끝마다 나는 편재해 있다. 나는 말하자면 바깥으로가 아니라 내면으로 분리되고 분기되고 확장되고 편재하는 자이다.

니체는 스스로 궁지로 내몰면 내면이 열린다고 했다. 그렇게 나는 내 속으로 열린다. 그런데, 유감스럽게도 나는 타자를 통하지 않고선 정의되지도 서지도 않는다(못한다?). 그렇게 내 속으로 열린 나는 타자에 의해서 정의되지도 서 본적도 없는 탓에 오리무중이다. 때론 나 자신에게마저 흔들리고 부유하고 애매하다. 어쩌면 나는 이처럼 흔들리고 부유하고 애매한 의미들의, 그러므로 불완전한 의미들의 모태일지도 모른다. 그리고 나는 그 의미들을, 미처 의미라고 부르기조차 어려운 선의미들을, 한갓 의미의 씨앗들을 원형 그대로 너에게 내민다. 너에게 준다. 내 살과 피를 받아먹어라. 내 살은 그저 살이 아니요 그저 피가 아니다. 받아먹는 저마다의 내면에서 만 개의 세계로 열리고 개화하는 꽃이다. 그렇게 열린 만 개의 세계가 하나의 세계를 대체할 것이다. 데리다 식의 의미의 산종이다. 한 톨의 밀알이 죽지 않고 살아있으면 그저 한 톨에 머물 것이지만, 죽으면 만 개의 밀알들로 환생할 것이다. 그리고 그렇게 환생한 의미들이 하나의 의미를 대신할 것이고, 비결정적인 의미들이 결정적인 의미를 대체할 것이다. 그렇게 작가의 내면은 선의미들이 기거하는 처소가 되고, 하나의 의미가 만 개의 의미들로 산종되는 밭이 된다.

그리고 작가의 그림은 그 선의미들로 인해, 그리고 그로부터 산종된 의미들이며 환생한 의미들로 인해 비결정적이다. 그림도 그렇고 그림에 부친 주제며 제목도 그렇다. 이를테면 두통, 불안하고 소심한 사람들, 축축함과 건조함 사이, 지나치게 가벼운 존재, 멍청한 시선, 무게, 불편한 온기, 빈혈, 좀 싫은 모양, 지겨워, 침입, 흐물흐물, 즐거운 각성제, 소리 없는 방, 말랑한 밤, 얼룩, 난처한 모양, 딱딱하고 텅 빈, 좁고 닫힌, 먼지, 부스럼, 빈 강박, 부식, 둥둥, 담담, 몹시 텅 빈, 닳고 닳다, 이상한 기분, 껍데기, 개인적인 일, 잠식, 비린내, 잃다, 물거품, 주르륵, 더듬더듬, 꾹꾹, 저..어, 흔들흔들, 쪼그라들다, 어른어른, 나쁜 손길, 부질없는 예민함, 곤란한 일, 아..아, 고인 삶, 습기, 감추는 일, 멍청한 쉼, 예민한 화분, 쏟아지다, 멀미, 두근두근, 무능한 형태 등등.

얼추 무슨 의미인지는 알겠지만, 더욱이 그림과 비교해보면 그 의미가 꽤나 분명해지기도 하는 것이지만, 그래도 여전히 오리무중이다. 그리고 작가의 그림에 관한 한 이 오리무중이 미덕이고 개성이다. 작가의 그림은 하나의 의미를 세팅하는 대신 다른 의미들을, 다른 의미를 불러오는 계기로서의 의미들을, 때론 적어도 외관상 보기에 서로 이질적인 의미들의 다발을 하나의 그림 속에 가둬놓는다. 그림 속에 갇히면서 갇히지 않는 의미들의 집을 축성해 놓고 있다. 그 집 속에 불러들여진 잘 구워낸 빵처럼 말랑한 밤은 작가가 느끼는 감수성의 질이며 결에 따라서 물렁한 밤이나 끈적끈적한 밤과 섬세하게 구별될 것이다. 그리고 예민한 화분은 도대체 어떤 화분일까. 화분에서 예민한 기분을 감지 받을 수 있으려면 도대체 얼마나 집요하게 화분을 쳐다보아야 할까. 얼마나 치열하게 쳐다보고 있어야 비로소 화분이 자기를 내어줄까.

발터 벤야민은 사물이 심지어 사람을 업신여기고 밀어내기조차 한다고 했다. 논리의 비약이 아니다. 감정의 전이는 사람과 사람 사이에서 일어나는 일만은 아니다. 감정은 사람을 타고 넘고 사물에게 흘러 넘쳐 종래에는 세계의 끝에 이른다. 그렇게 나는 너를 지나 사물에 동화되고 세계에 미친다. 눈은 마음의 창이라고 했다. 쳐다보는 것에 마음이 실린다. 그렇게 나는 너를 쳐다보고 사물은 나를 쳐다본다. 응시가 없으면 시선도 없고, 시선을 전제하지 않은 응시는 자기모순이다. 그렇게 나는 사물과 교감하고 사물은 나의 내면으로 파고든다. 그렇게 즐거운 각성제, 소리 없는 방, 예민한 화분이 하나의 또렷한 실체로서 내 손에 꼭 쥐어지는가? 그럴 수도 있을 것이다. 그래도 여전히 저..어(주저하는?), 아..아(감격해 하는?)라니. 오리무중이다. 그럼에도 결코 공상에 빠지지도 환상으로 도약하지도 않는다. 건조한 논리의 함정 속에 빠트리는 오리무중이 아니라, 축축함과 건조함 사이의 기후적이고 촉각적인 감정에 빠트리는 오리무중이다. 그래도 여하튼 오리무중이다. 그 오리무중은 더듬더듬 감각의 촉수를 더듬어 찾아가야 하는 길이다. 여차하면 공상과 환상 그리고 논리의 함정 속에 빠질 수도 있을 만큼 예민한 길이다. 개념 없이 열린 마음으로 작가의 그림을 흡수하되, 눈과 귀를 열어 놓아야 한다. 그럴 때에야 비로소 저..어와 아..아의 소리가 들릴 것이고, 좀 싫은 모양과 난처한 모양과 무능한 형태를 구별할 수가 있을 것이다.

다시, 사소한 일이라는 작가의 고백으로 돌아가 보자. 작가의 그림은 결국 사소한 일 곧 사적이고 작은 일, 그러므로 자신의 소소한 일상이며 자기 내면에서 일어나는 일을 그린 것이다. 이로써 니체의 말마따나 자기 내면을 향해 또 다른 세계가 열리는 것이지만, 그럼으로써 하이데거에서처럼 세계가 개시되는 사건이 일어나는 것이지만, 그래도 여하튼 그것은 동시에 세계를 향해 열린 문의 빗장을 걸어 잠그는 일이기도 하다. 내 방에서 나가 달라고 주문한 비토 아콘치의 경우를 생각해보면 될 일이다. 양가성이다. 닫을 것인가 열 것인가. 연다면 어떻게 열 것인가. 닫으면서 열 수는 없는가. 내면을 향해 연다는 것, 내면으로 열린다는 것은 무슨 의미일까. 작가의 그림은 바로 이렇듯 자기반성적인 물음 앞에 서게 만든다. 결정적인 의미들의 날선 모서리 위로 흔들리고 부유하고 애매한, 어쩌면 유연하고 우호적이기 조차한 의미들이 내려앉는다. 세계를 수정하고 의미들을 교정하는 기획으로 봐도 될까. 감성의 언어며 느낌의 의미를 예민하게 가름하는 흔치 않은, 그런 만큼 귀한 사례가 되어줄 것 같다.

■ 고충환

마음들이 바깥과 만나지 못한다. 애써 꺼내 놓아도 오롯이 혼자다. 복잡하고 모호한 그것은 원래 그런 모양이었을 것이다. 부서진 언어처럼 어긋나고 흩어진 사실들과 구멍난 믿음들로 납작해진 공간은 희미한 바람에도 흔들리고 불현듯 놀라 몸을 낮춘다. 실제와 실제의 사이에 존재하는 추상적인 마음-감정, 눈에 보이지 않는 그 무엇을 보이게 하려는 열망은 불가능한 일인가. 더듬대던 손끝은 눈앞의 안개와 함께 창백해진다. 짙어진 공백과 허술해 지는 설움이 시선의 언저리를 서성인다.

■ 표영실

전시제목서성이고 더듬거리다

전시기간2018.04.12(목) - 2018.04.23(월)

참여작가 표영실

관람시간12:00pm - 06:00pm / 일요일_12:00pm - 05:00pm

휴관일없음

장르회화

관람료무료

장소갤러리 담 GALLERY DAM (서울 종로구 윤보선길 72 (안국동) )

연락처02.738.2745

-

Artists in This Show

-

1974년 출생

-

갤러리 담(GALLERY DAM) Shows on Mu:umView All

Current Shows

-

박미나: 검은

페리지갤러리

2024.03.08 ~ 2024.04.27

-

(no-reply) 회신을 원하지 않음

아트센터 예술의 시간

2024.03.16 ~ 2024.04.27

-

봄 • 봄 ( Spring • See )

갤러리 나우

2024.04.16 ~ 2024.04.27

-

윤정미: 사진으로 읽는 인천 근현대 소설전

한국근대문학관

2023.11.24 ~ 2024.04.28

-

지역 근현대 미술전 : 바다는 잘 있습니다

창원시립마산문신미술관

2023.12.12 ~ 2024.04.28

-

«가장 깊은 것은 피부다», «4도씨»

세화미술관

2024.01.30 ~ 2024.04.28

-

박지수: 빛 나는 그늘 Shining Shade

갤러리 도올

2024.04.12 ~ 2024.04.28

-

김윤신 《Kim Yun Shin》

국제갤러리

2024.03.19 ~ 2024.04.28